时至九月,全网都在被新疆的秋天“洗劫”。清一色的高饱和照片,清一色的溢于言表的赞美,清一色重复搬运的全网摄影师作品大比拼。

▲摄于禾木,经典的日出与炊烟

新疆确实很美啊。但那些五光十色的照片,却不是我记忆里的新疆。记忆里,新疆没有那么讨好,没有那么谄媚;它不是在舞台上浓妆艳抹,被人肆意拍摄的模特;也不是在鼓噪声中被迫营业,让人啧啧点评的对象。当人们一起喧嚣着刷过新疆后,新疆还剩下什么?

▲摄于喀纳斯,卧龙湾浮岛的千华小世界

记忆里的新疆,遥远、自我、粗粝、风骨,从没有想要活成别人要求的样子。树要长成冲天的尖刺,花要一夜之间开满草原,雪山要高得只有鹰才配落脚,沙漠无情地可以随时拿走人的生命。所以新疆不只有颜色还有基因自带的异域模样,和灵魂里的遥远神秘。在色盲的眼中,新疆依然绝美,这才是它的迷人之处。

▲摄于独山子大峡谷,风与水最深刻的杰作

十年前的这个时候,我第一次踏上了新疆的土地。那一年的新疆,揉和了太多前往的动因。2009年的九月,还是让人略有不安,但恰恰使我更想用自己的双眼去看看;新疆之旅也是和一个朋友的约定,朋友辞职到了天山脚下,我又怎能不赴约;那更是我两年间隔年旅行的最后一站,算是给自己一个浪迹天涯的终点。

▲摄于乌尔禾魔鬼城,我们都是盘古身上的小蚂蚁

早年在大香格里拉徒步时,一位伙伴给我描述起她在新疆历险的故事,故事里有风雪中的迷路,睡在牛棚牛粪堆上的温暖,攀越达坂的瞬间看到无尽花海的哭泣,和劫后余生的狂奔。她说新疆是中国最美的地方,比西藏阿里还美。于是我的心里早早地种下了一颗种子。想象中,那是可以满足旅行终极梦想的地方。

▲摄于喀拉库勒湖,黄昏里的慕士塔格峰

一个月的新疆之旅,从天山走到帕米尔,从极北的森林走到南疆的沙漠。直至十年后的现在,新疆依旧是我此生未曾被超越的秋色,但更珍贵的却是那些照片里无法表达的东西:与人的相逢和别离,历险时对生命的珍惜,极致孤独中的极致恐惧,沙漠里迷路遇到的拯救天使。还有那个时期的人性,善意与恶意、热心与冷漠、真诚与嗔怒、有情与无情;以及明明和某人瓜分着同一片天空,却永远不可能在一起的无奈与作罢。

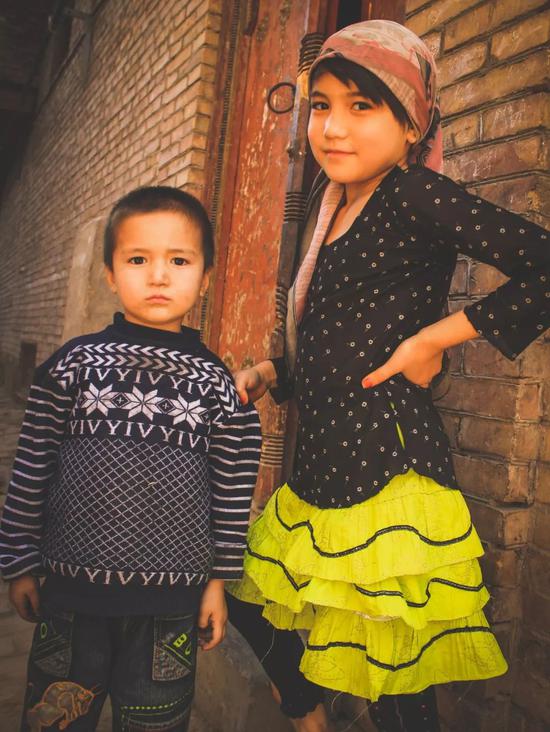

▲摄于喀什,孩子们的笑容里还是人性初生的光辉

那一年的新疆之旅,只有一个老旧不堪的破相机。没有大光圈的唯美人像,也没有无人机视角的壮美航拍,所以照片注定是平庸的。开启从空中俯瞰的上帝视角时,或许懂得了造物主的伟大,但只有回到人类的视角,才能和这里的人说上话。身处大美却不自知,身陷棋局仍努力生活,这恰恰是生活的本色,也是我想在旅行中追寻的意义。

▲摄于和田,在塔克拉玛干的深处体验极致孤独

1、萍水相逢

- 穿越世界上最美的秋色 -

沿着哈密、吐鲁番一路来到乌鲁木齐,这座城市远远比我想象中来得繁华。二道桥几乎见不到什么游客,往日里昂贵的葡萄干便宜了十倍不止。我在小吃街点了一整桌的手抓饭和羊肉串,和热情的烤肉摊老板聊起天。也许只有神经大条的人才能玩转这座江湖。

▲乌鲁木齐国际大巴扎,手鼓上装裱着精美的民族画

▲二道桥的小吃街,热情的烤肉摊老板父子

▲乌鲁木齐,手捧着古兰经的乞讨老人

前往布尔津的班车关门前的一刹,一个娇小的身影,穿着绿色的始祖鸟冲锋衣,戴一顶阔边咖啡色遮阳帽,蹭地跳上了车,然后咧着嘴角瞪着眼睛,气喘嘘嘘地朝我挥着手跑过来。这是我此行偶遇的第一个小伙伴,璐璐,来自江西萍乡的妹子,一个笑点极低、声如洪钟的女孩,承包了我此行90%的欢乐。

▲吐鲁番火焰山,西游记曾经的取景地

穿过卡拉麦里保护区的戈壁,到达布尔津的时候已是黄昏。天空中残留着最后一丝光芒,层层叠叠的深蓝,像喀纳斯在天空的倒影。

▲初到布尔津,天空里“倒映”的深蓝湖泊

布尔津是一个童话般的小镇,零星地点缀着一幢幢彩色小洋房,各自倚着一棵金灿灿的白桦。晨光一照,便像棉花糖般慢慢融化。我们住的小白鹿客栈,由一对俄罗斯族老爷爷老奶奶相守经营。家里挂着鹿角,漫着浓浓的奶香。老奶奶做了一桌的早餐,小碟子摆满了木桌的格子花布。窗外是北国寒冷而明媚的秋色,屋里是噼里啪啦燃着树枝的壁炉。我开始想象未来的某一天,就在这样的屋子里,吃着刚打回来的野兔,看着窗外飘飞的雪花,摇着躺椅,慢慢老去。

▲布尔津,童话般的北国小镇

从贾登峪到喀纳斯的徒步穿越,先顺着喀纳斯河与禾木河而上,在美丽的禾木小憩之后,便将翻越最为艰辛的黑湖高地,最终抵达喀纳斯湖区。未来的十天,我们都将置身阿尔泰山的怀抱。

▲大喀纳斯徒步穿越之旅,开启!

▲一路白桦为伴,仿佛行走在油画里

短短的两天内,我已经完全被璐璐打败。璐璐的脑袋装满无厘头的问题,总是笑得毫无遮掩,笑得五雷轰顶般嘹亮,于是也解决了在森林里遭遇熊的担忧。除此之外,璐璐也是一个格外独立自强的女孩,并不要人帮扶和迁就,背着一个冰箱一般大的登山包,纯粹冲着对自由的向往,便只身打马到了西域。

▲背着冰箱般大的登山包的璐璐同学

▲被白桦与落叶松的彩林环绕

从林间穿出的一刹,壮阔的喀纳斯河谷,携着漫山遍野的秋色袭来。我们被震撼得说不出话,只是打了鸡血般大步流星地往前走,走过喀纳斯河的大拐弯,走过两口交汇口,不省人事地陶醉在这油画般的美景中。

▲贾登峪到禾木徒步的经典河湾

▲阿尔泰山,这辈子见过的最宏伟的秋色

“嗷嗷嗷!好冰!好冰!”

“我也来!嗷嗷嗷!嗷嗷!”

某一个晚上,美丽峰下的一个哈萨克人圆木小屋外,传出了两个此时彼伏的嚎叫声,响彻了安静的喀纳斯河谷。那是我和璐璐同学在院子里,借着月光,强忍着冻骨的痛,蹦跳着,用河里抽上来的冰水冲脚的悲惨故事。

▲徒步第一晚,住在半山间的哈萨克人小木屋里

▲屋外是美丽的河谷,远处是美丽峰的方向

▲屋里是暖和的火炉,抵御着秋日夜间的严寒

木屋外的世界带着极北之地的寒冷,我们却在通着炉气的坑头上,枕了一夜的温暖。坑头的墙上挂着一对小年轻的新婚照片,那是这家大叔大娘的儿子,已经去到了外省打拼。爹娘在家,儿在远方,果真在哪儿都一样。

▲璐璐向屋里的两位大娘学习做拌面

▲小木屋的大叔给我们讲述了远在外地的子女的故事

一夜变幻,河谷已弥漫起晨雾。白桦与冷杉林间的草甸上,我们的小木屋还在酣睡。这一场仙境,是对徒步者最好的犒劳。

▲黎明时的晨雾仙境,是对徒步者最好的犒劳

离离原上草,隐匿着弯曲的徒步小径。风吹起时,草被波浪般地吹开,还会露出牛羊的身影。草原的尽头,我们终于抵达了禾木。传说中的图瓦人村寨,就在山谷间积木般地摆放着,果真像一个童话。

▲第一眼禾木村

禾木的悠闲时光,就是躺在木屋客栈的草坪上,晒着袜子,打一会儿盹,看一会儿三毛的《万水千山走遍》。这个最美的季节,村里只有屈指可数的游客,一改曾经的熙攘。到处都是斜顶的小屋,圆木之间垫着苔藓。村口有一间中国邮政的小房子,我选了张明信片寄给家人。一直浪迹在外,总有个家字萦绕心头。

▲在禾木客栈晒太阳,幸福莫过于此啊

极其喜爱禾木郊外铺满落叶的金色林子。迎着夕阳走在其中,光影斑驳,脚底沙沙微响,自己也成了童话里的人物。时间在这里一瞬接着一瞬,像是一纸翻过的书页,一片凋零的叶子,一眨眼不见的年华。

▲漫步在禾木郊外的金色落叶森林,往事翻飞

每当暮垂,村口的木桥会关上门,防止牲口大半夜跑到山上去私奔。我们坐在禾木桥的栏墩上,看河水静静流淌,看牧者赶羊、学童暮归,看炊烟在玫瑰色的天空升起。

▲禾木暮色,回家的人

最难忘的是,一个月黑风高的午夜,整个禾木村已经没有灯火。被饿醒的我俩,却戴着头灯在黑暗中摸索觅食。璐璐一边小心应对她想象中的妖怪,一边闻着肉香前行。肉香的尽头是一间漏着微光的房舍。璐璐胃急如焚,两眼射出凶光,丢魂似地朝那间小屋走去,一阵猛敲:邦!邦!邦!门吱呀而开。璐璐探进一个头,我听到她有气无力地声音:“你好,请问你们在吃什么呐?”在屋里主人惊诧一分钟后,我们已经坐在桌前,吃起人家的羊肉火锅。拜神经大条的璐璐所赐,这有史以来最羞耻的一顿蹭饭,却圆了我一个“徒步中吃火锅”的长久心愿。也就是从这一晚开始,揭露了我们在2009年的秋天,不可一世的快乐疯癫。

▲禾木黎明,被晨霜封印的童话传说

从禾木攀过达坂前往黑湖,一路秋色绝美。这是全程徒步中最为漫长的一天。抵达小黑湖时已近日暮,我像坨泥巴一样瘫在草甸子上,天空有鹰在翱翔。

▲从禾木往黑湖的攀升,景色绝美

▲随意一瞥,都是醉人的色泽

▲爬升到达坂处,体力已所剩无多

森林褪去,一座雪山横亘在草原上,湖岸只有两三顶小毡房。毡房的主人刚策马回来,戴着一顶蓝色毛线帽,很是害羞。他的两个老婆却十分大方,一位倒出一桌的奶酪硬面包,另一位教我们一起做面片汤。

▲告别图瓦人一家,继续启程

▲小黑湖畔的图瓦人毡房,我们的避难所

▲天色渐暗,雪山镇守一方天地

天很快就黑透了,剩下漫天的星光。毡房的主人给我们讲起毡房的搭建方法,讲起阿尔泰山绝美但可怕的冬天。入睡前,万分惊喜地加入了这家人的dance party。我们一行五人,在黑湖畔的毡房里蹦起迪,录音机的民歌旋律从毡房飞出,融入无尽的天地。环境越是恶劣得不通情理,人们却越会想出法子打造出人情。

▲一家人温馨的晚餐

▲惊喜max的私人舞会,和图瓦人一起high

那一夜,我和璐璐霸占了毡房里的二十床被褥,格外珍惜阿尔泰山一年间最后的温暖。我知道,再过数日,这家人也要在雪季来临前离开,黑湖将重归自然的怀抱。

▲临行之前,男主人带我们去大黑湖游览

▲雪山脚下的大黑湖,有着小黑湖不可比拟的壮阔

▲小黑湖,苏格兰高地般的风景

徒步者,看天吃饭。哪里知道,从黑湖前往喀纳斯的这最后一程,竟是数日徒步最崩溃的一天。滂沱大雨不带怜悯地浇在身上,即使披着雨衣也早已湿透。浓雾中的森林颇为暗黑阴森,溪流改道,顺着山径冲下,泥泞不堪。每一步泥淖都没过脚踝,斜坡处,我一连摔了好几跤,摔在岩石上,撞伤膝盖;扶住树干时,又划破手掌。革命尚未成功,却已伤痕累累,气馁不已。难以忘记,在透尽体力翻过山峦,第一眼看到暮色中的喀纳斯湖的心情。大概就是,活着,真好。

▲喀纳斯油画般的小屋,治愈了一切的疲劳

就像所有徒步都有旷世大美在终点作为奖赏,喀纳斯之美亦难以用言辞形容。清晨的神仙湾、月亮湾、卧龙湾,常年被云雾封锁。阳光也许能照亮山坡上的白桦,却照不进云雾里的针叶林,那是隐藏起来的纳尼亚传奇。

▲清晨的喀纳斯神仙湾,有如仙境

▲经典的月亮湾,蓝得透亮的水色

▲晨雾之下,是藏起来的纳尼亚传奇

▲神仙湾,关于喀纳斯的梦全部留在了这里

▲大爱的西伯利亚泰加针叶林,阿尔泰山的独特气质

直至撰写此文的现在,即使已经数次看过川西、北美、北欧的秋色,与喀纳斯相比,却无出其右。

▲雪山环绕的喀纳斯湖,有如《霍比特人》里的长湖镇

▲卧龙湾的浮岛,无法到达的小秘境

▲喀纳斯湖,水怪终究只是个传说

我们的大喀纳斯穿越之旅,在喀纳斯与白哈巴的几日浮生中结束了。然而,我记忆里最美的阿尔泰山,永远给了几日徒步间走过的那些无名之地。我在喀纳斯拍了无数的照片,但森严的栈道、摄影人一字排开的观景台,总在提醒我,这里像是一场讨好的、谄媚的秋色表演。鲜艳的色彩本身并没有意义,有意义的是黑湖上空盘旋的鹰,是草原上用尽全力奔跑过的马,是油画般小木屋里老奶奶的笑容给予的温暖,是严寒和孤独中自娱自乐的那点生活的微光。

▲白哈巴,油画里的国境线村庄

▲从喀纳斯前往白哈巴的路上看到的雪山

▲白哈巴的经典角度

▲可爱调皮的图瓦人小朋友

2、不辞而别

- 我们都是火红色星球上的小小生命 -

我们在喀纳斯捡上了新的同伴,莫大哥,一位来自新西兰的华侨。差不多是在璐璐眉飞色舞、添油加醋地吹嘘完我们的徒步行程后,莫大哥就下定决心要跟随我们。

▲五彩湾,耐心等到日落之后的美妙颜色

▲乌尔禾魔鬼城,璐璐一马当先冲了进去

乌尔禾魔鬼城,光天化日下的雅丹,除了燥热,一无是处。但只要躲在阴凉处,耐心守过了太阳的考验,就能见到最奇绝的风景。在夕阳柔和的余晖里,我们各自选了一座雅丹山丘攀爬其上,就像小蚂蚁走上了盘古伟岸的遗体。阳光把我们的影子,投在对面的山崖上,远远地,在彼此的眼中,都是这片火星般的地表唯一的生命。

▲攀爬在乌尔禾魔鬼城的山丘上

▲夕阳把自己的身影投射在雅丹的山壁上

▲魔鬼城最后的日落

不知往里走了多久,远得已经看不到地平线尽头的石油磕头机。我坐在一处最高的山头,开始等候最后的日落。倾斜的光线让雅丹的轮廓越发显得诡谲,晚风忽得大了起来,有生命般地刮进一纵纵山谷,吹奏出鬼哭狼嚎的呜咽声,我于是明白了为什么雅丹总被称为魔鬼城。

▲魔鬼城的日与月

最后一缕光芒的方向,天幕下的剪影,美得撕心裂肺。曾经有这样一个黄昏,我们把生命镌刻在了这星球火红色的洪荒之上。

▲把生命镌刻在火红色的洪荒之上

在奎屯,我们打了一辆出租车,然后和司机师傅跌跌撞撞地,找到了向往已久的独山子大峡谷。车停在暮色里,我们向着远处的悬崖飞奔过去。

▲在日暮前抵达奎屯河大峡谷

在我们前方一米,大地突然断裂,垂直地下陷出一个宏伟的峡谷。峡谷两侧的绝壁,经历亘古的风雨浸蚀,以粉身碎骨的代价雕刻出一道道惊心动魄的,密纹般的纵深沟壑,就像地球的岁月,被刻上了年轮。

▲令人叹为观止的大峡谷,风与水的杰作

▲大自然是最神奇的雕刻师

璐璐很喜欢这个地方。对女生而言,大西北这种极致荒凉、没有植被的地貌,往往具有很大的魅力。璐璐讲起笑话,在悬崖边上肆无忌惮地狂笑,让我担忧起脚下的这一方岩土会不会崩解。她也讲起老家的那些事,比如被父母所安排好的人生,工作也是,对象也是。我才知道璐璐是逃婚才出来旅行的。

▲璐璐的讲故事时间

从下车起,莫大哥就跑得老远。在我看来,莫大哥是一个颇为矛盾的存在。一半的时间,黏着我们,像个闹腾的小孩子;一半的时间,独自行动,像个住在隔壁不苟言笑的怪大叔。他很年少时就移民离开了中国,有着自己隐隐约约的“骄傲”。可能年纪大了会开始忆旧,但潜意识又不想承认。热情与冷漠,在他一个人的身上反复上演。

▲奎屯河上的七彩祥云

峡谷尽头,厚厚的云层被夕阳染成五彩,就像大话西游里的布景。是时间离开了。几粒沙砾,被风刮起,从我们脚前滚过,跌进了山谷。也许在落地前,它还有很长的时间在空中飞翔。西南方向,几匹野骆驼安静地吃草,璐璐说,那是七剑下天山的地方。

▲天山下的骆驼,在这个季节吃得好胖

那一年的赛里木湖,还不是一个被围起来的景区。公路两旁还是道班的工地,与牧民们怡然自乐的毡房。

▲赛里木湖,尚未开发前还是一片野生风光

▲从山坡上俯瞰的赛湖平静无澜

▲我们住下的毡房,女主人的手抓饭水准了得

深秋的赛湖,已经不是最好的季节。我知道每年的六月,花会开满湖滨的草原,美得不似人间。但这并不妨碍我喜欢上,这个秋天里看似枯槁的湖泊。

▲赛里木湖背靠连绵的山丘和森林,像极了瑞士

莫大哥提议去爬赛湖边上的一座山,璐璐二话没说就同意了。爬山的过程远比想象中远,穿过林子后便是广阔的高山草甸,莫大哥说这里像极了瑞士与新西兰。草甸上的云杉排成流苏,镶嵌在面包般起伏的层层山坡上。身前的大湖像天空之镜,身后的青山已白了头,四下里是忧郁的森林,我对理想居所的早期构想,大概就是诞生于这里。

▲我们在山坡上守候赛湖的日落,仿佛天空之镜

我们在山丘上守过了赛里木湖的日落,却在下山的路上发生了一些意外。莫大哥没有等我们便独自下山,然后走丢了。直到两小时后,湖边的哈萨克牧民也闻讯而来,急得组建了一只搜索大队,和我们一起巡山搜救。找到莫大哥的时候,他还在林子里迷路。手电筒的光打过去,他惊惶地跑过来,怒气冲天地责怪我们没有早一点找到他。莫大哥的样子很狼狈,我知道一个人迷失在丛林里一定不好受。璐璐有些委屈地上前安慰,然后扶着崴了脚的他慢慢走下山。幸好还是找到了啊。

▲趁夜下山的途中,莫大哥走丢了

第二日的清晨,我早早地在赛湖边上等候日出。霞云被染上迷人的红边,如果有衣妆,赛湖今天穿的应该是百褶裙。

▲赛里木湖的日出,魔幻的霞云

莫大哥也起得很早,一个人远远地看着太阳升起的方向。璐璐是个懒虫,睡眼惺忪地起床,却好在会帮我们做现学现卖的手抓羊肉饭。手抓饭做好的时候,突然变了天,湖边下起大雪。璐璐端着盘子钻出毡房,却看到莫大哥背着硕大的包,亦步亦趋,在公路上已经化成一个点。看到莫大哥突然的离开,璐璐追到公路边,突然开始哭泣。她说,为什么人和人总是要分离?为什么连走也不说一声?这些天的情谊,难道什么也不值。

▲一个人远远看着日出的莫大哥

即便在生活中,聚散也是常事。旅行中又何必介怀。我也想起旅行中曾经的那些伙伴,有些在途中互相嫌弃着,却为了某些原因不得不结伴而行;有些是生命里最好的邂逅,却不得不在某个叉路口分道扬镳。我不知道璐璐和莫大哥之间建立了怎样的友谊,但每个人都有自己的故事。不辞而别,也许就是最好的别离吧。

▲另一侧的赛湖风光

▲云气上涌,渐渐变了天,璐璐在此留影

▲璐璐现学现卖做的手抓饭,很不错哦

3、江湖珍重

- 闯入帕米尔高原的昆仑神话 -

离开伊犁地区后,我们前往了南疆。2009年的新疆还没有太多机场,漫长的火车和长途卧铺巴士,承载了窗外的沧海桑田。

▲喀什老城是电影《追风筝的人》的拍摄地

长途卧铺巴士里的味道并不好闻,有被人偷偷地顺走零食,也有认识床头床尾称兄道弟的维吾尔族小哥。车上悬挂的老电视,总在放着维语的节目,演出或者唱歌。听不懂,但听得多了,也能从旋律中,听出世代生活在这片边陲沙漠里的人,歌声中透露的凄凄切切,与尽可能乐观的努力。

▲条件辛苦的长途卧铺车,我在新疆的主要交通方式

▲买一个汉堡在车里悄悄地吃,也是开心的事

身为一枚野生风光狗,以人文著称的喀什,却是我在新疆最爱的地方,直到现在也是。喀什具备所有精彩剧本中必要的矛盾感,也使得这座南疆精神重镇与众不同。那一年的喀什,在市中心的旅游区看不到几个和我一样的面孔,店铺的招牌都是大大的维语、小小的汉字,和新疆其它地方不同,喀什似乎真有一种把人带入天方夜谭的魔力。

▲喀什的香妃墓,精美的彩色瓷砖

▲璐璐化身正大综艺(暴露年龄)的小导游

我在喀什小住了几日,步行走穿了每一条马路和广场,去了汉人常去的烧烤一条街,但更多的时候泡在了以喀什嘎尔清真寺为中心的老城区。

▲喀什嘎尔清真寺,中国最大的清真寺

▲到清真寺里参观了一次礼拜

▲礼拜时分,在路边礼拜的信徒

▲大巴扎,分分钟把人拉进天方夜谭的世界

我喜欢跳上毛驴板车,跟着阿凡提般的老爷爷走街串巷,跳下车时给他一元钱的车费;喜欢在大巴扎里喝石榴汁,买无花果,或是坐在小摊子吃烤串,和下班的人一起排队买烤包子。

▲这里到处都是阿凡提般的老爷爷

▲烤包子店的老板热情地邀请我品尝

▲随意坐在一个小摊,吃遍喀什的各式小吃

▲手捧一个无花果,从来没有尝过的味道

▲喀什的鲜榨石榴汁,比任何地方喝到的都甜

▲百货大楼附近的露天理发店

喀什本没有太多旅游属性,这里人的过着自己的日子,没有粉饰着自家门廊来迎合猎奇的游客。听说如今的喀什老城已经变成5A景区,修了城堡般的景区大门,里面的街道重新装修得鲜艳粉嫩,绿植爬满墙头,小资的店铺琳琅满目,居民应该也过得更好了吧。

▲喀什老城,《追风筝的人》电影拍摄地

▲老城里到处是传承的手艺人

▲维吾尔族人热爱植物,窗台上都种满了花

但我却很想念那一年仍是土黄色的老城,一半的人会热忱似火,一半的人又有些闪躲,只有孩子们还不谙世事,三五成群地拉着我玩游戏,躲迷藏。那个时候,我知道我才是闯入他们生活的不速之客,所以才会对来之不易的善意,格外珍惜。

▲喀什老城里,骑自行车的兄弟俩

▲照顾着弟弟的小姐姐

▲未来的维秘超模,十秒内能摆出几十个表情

▲和孩子们聚在小卖部一起看Tom and Jerry

▲霸气的小姐姐与帅得掉渣的小弟弟

▲入夜的喀什老城,一起玩游戏的孩子们

▲特别有爱的一对父子,小朋友笑得超级有戏

人性本善,大家都在小心翼翼地伸出手,想去触摸对方。却又害怕受伤害,更害怕伤害了对方,于是最后又都收回了手。

▲黄昏前的喀什老城,总是一步黑暗一步光明

▲我是中国人

我想起在阿克苏和一个维族小伙子的聊天,他很想念从小一起长大、读一所学校的汉族发小,短短数月间,却形同陌路了。他有擦过眼泪。我想,眼泪是属于我们所有人的。

▲曾经的高台民居,现在已经在拆除改建了

▲入夜,喀什的摩天轮闪耀在天际线上

从喀什前往的帕米尔高原,是每一位风光摄影师都应该朝圣的去处。翻越险峻的盖孜大峡谷,经过抽象画般的白沙山,便到了几座7000级雪山镇守的天之彼端。我一直以为帕米尔高原是童年《圣斗士星矢》漫画中穆先生一族的修行地,后来知道只是谐音。但是帕米尔的喀喇昆仑山脉,是《山海经》里不周山的所在,神话在此孕育,或许昆仑的西王母也在此隐世。

▲翻越险峻的盖孜大峡谷,前往帕米尔高原

▲白沙山与流沙河,最抽象的画作

卡拉库勒湖畔,我兴奋地折腾着帐篷。背了一路,却一次也没有用上,终于在这最美的湖边要派上用场。我的七星级营地啊!湖的一侧,是7649米的公格尔峰;另一侧,是7509米的冰山之父慕士塔格。帕米尔高原的擎天巨人,争辉着倒映在湖里。小小的帐篷,形成了天地间唯的一个红点。

▲喀拉库勒湖边的毡房

▲我的七星级营地啊

璐璐开始整理她的东西。用防水布摆成一个地摊,然后从冰箱般大的登山包里一件件往外拿。各种折扇、草帽、裙子、葫芦、鹿角、手鼓,戈壁捡的红色宝石,还有搭车时,好心大姐送的已经被压扁的月饼。

▲柯尔克孜族女孩玛玛依的家

▲柯族小伙子与我的小帐篷

小摊子前快速围拢了几个好奇宝宝。两个德国大妞磕巴地表达着对中国大美的神魂巅倒;一个柯尔克孜族男孩说他是喀什大学的学生,放假回村里帮忙;一个柯族男孩吹牛说他在公格尔山上,找到半米宽的巨大雪莲;还有一个男孩说今晚村里有柯族的婚礼,邀请我们前去一起嗨;大眼睛的女孩叫玛玛依,是湖畔毡房的主人,她说一会儿会有大暴雪,帐篷经不住,还是去她的毡房里躲躲吧。

▲暴雪来临前的慕士塔格峰和公格尔九别峰

我最终还是没能如愿睡在帐篷里。如约而至的不只是暴雪,还有蚕豆大的冰雹。“救命啊!”我们连滚带爬地冲回玛玛依的毡房。两个德国大妞也在屋里,美丽的玛玛依撕扯着粗细不一的拌面,她的祖母弯腰煮着奶茶。窥视帐外时,天空已是褐色,像是沙尘暴要到来的场景。

▲毡房里,玛玛依和她的祖母

▲少见的外国游客,一对德国大妞

▲玛玛依做拉面的本事可能是自学的…… T_T

▲语言不通的柯族祖母怕我们冷,不停地盖被子

雪暴过后,天空弥漫着粉色的雾。水岸的山披上了新雪,就像穿了一件婚纱。这一晚,见识了玛玛依的彩妆,骑着摩托车去参观了邻近村子的婚礼,柯尔克孜族的新郎浓眉大眼,英气逼人,新娘子却一直低着头,暗暗的灯里看不清模样。

▲雪后的喀拉库勒湖,魔幻的世界

借着月光回到湖畔,睡在毡房里的一整夜,有了祖母三床被子的加持,很暖很暖。大雪又下了一整夜,偶有一片雪花从毡房顶的圆窗漏进来,飘在额头,冰冰凉。

▲帕米尔高原,此生到过的最美地方之一

▲深夜,云雾散去些许,就像昆仑神话悄悄降临

我的老相机,就在喀拉库勒湖畔的这一宿折腾,宣布报废,所以也没能记下在塔什库尔干所看到的风景。银装素裹的喀湖水滨,我和璐璐,加上两个老外,站在公路边不停挥手拦车。前往塔县的车少之又少,我们就像四个雪人在跳踢踏舞。

▲大雪后的喀拉库勒湖,变成了白色仙境

▲玛玛依还要照顾家养的牦牛安然过冬

一辆超长型货车停下,塔吉克族大叔探出头来,邀我们进到车里。他怕检查站超载受罚,于是把我们四人像棉球一样塞在车顶半米高的狭小空间里,互相叠成一团,还盖上一块布挡住。边开车,边哦哦伊呀地唱起塔吉克的欢快民歌。

▲塔吉克族大叔,把我们塞进车顶,唱起欢歌

我们悄悄扯开布,露出眼睛,窥探窗外仙境般的白色世界。身体那么憋屈,心里为啥就那么快乐呢!

▲隔着车窗窥探的帕米尔仙境,相机报废前的最后照片。

我们在塔什库尔干游走了一些塔吉克族村庄,那里的淳朴和欢笑也只能留在记忆里了在帕米尔高原呆了一星期后,我们辗转到了塔里木河的胡杨林。璐璐假期不多了,新疆的沙漠,是我们终极的向往。没有交通工具,也没有智能手机的年代,很容易迷路。我们在胡杨林里一直走,渐渐找错了方向。水已经喝完了,地图上标识的水源补给也已经枯涸。每走一小段,璐璐都会从米袋里拿出塔县买到的葡萄,一粒粒珍惜地放进嘴里解渴。

▲塔里木胡杨林的早秋

我们再次走到公路边时,天色已经垂暮。绝望之际,一辆车突然出现在这鸟不生蛋的地方,一位橙色制服的洛腮胡大哥走下车来,帮我们把包搬进了车里。“我是塔里木油田的石油工人。这样吧,你们随我去油田休整一下。”“大哥,你是老天派来搭救我们的吗?”璐璐问。“不是老天,是主哦,是主。”大哥说。原来这位石油大哥是基督徒。

璐璐突然变得激动不已。我才知道璐璐竟然也是一位虔诚的基督徒。“一定是主听到了我的祷告。”璐璐的眼角开始流泪,在满是灰沙的脸上划出一道水痕。我们进入塔里木油田区时,远远的沙漠里,三座巨大的烟囱燃着冲天的火焰,仿佛照亮夜路的明灯。信仰,总能给人力量。

▲沙漠里的油田,火光就像灯塔,给人力量

油田里的那晚,分别的前哨,璐璐问我,连续旅行了两年,如果新疆是终结,后面该怎么办。我说我还没有想明白,养活自己还是必须的,但理想也不想放弃。璐璐说她还是要回家去结婚了,尽管她不想一辈子活在小小的天地里,过别人安排好的日子,但孝敬父母,总不会有憾。我给她说了与那个“特别的”朋友的约定,同在新疆旅行,却一直没有约见,就像两个平行世界,努力做到互不打扰。瓜分着同一片天空,却注定永远不会在一起。凡此种种,世上又有几人能逃出生天。

璐璐打趣着说,你看,你的登山杖断在喀纳斯了,你那写着“御剑江湖”四个字的T裇这次也穿破了,连你的相机都寿终正寝,你的新疆之旅是不是也该消停了?我说,是啊,差不多了,但还有最后一件未完成的事。

▲库尔勒与璐璐最后的一顿饭

在库尔勒车站,告别的刹那,千言万语。我们曾笑到抽筋,曾累到绝望;曾争吵不休,曾泪落两行;曾分了月饼,曾聊过理想。旅途中,有友如斯,夫复何求。

▲新疆之旅,感谢相伴

4、终极孤独

- 沙漠里最后的夜晚 -

我在库尔勒修了相机,唤回了这部老机器回光返照的生命,或许足够支撑我完成最后的心愿吧。等完成这次旅行,可以考虑给相机埋下一个墓碑。再次南下,搭着长途巴士,绕着轮台、且末、民丰、和田、沙雅,走了一个沙漠公路的环。塔克拉玛干的魅力无与伦比,我想去探寻曾被它埋葬的楼兰、尼雅、精绝古国,却也知道这不是一个人能够完成的任务。那么,只是去看看也好。

▲塔克拉玛干,在新疆最心心念念的地方

大约在是十五岁时,就有了一个心愿:想去沙漠里,体会极致的孤独,极致的绝望,才会换来极致的希望。看三毛的《撒哈拉的故事》时,总被她笔下的大沙漠勾了魂,什么是极致的辽阔与苍凉,什么是半生的乡愁,什么是生命力。这就是最后一件想做的事。

▲亲自走进沙漠里,新疆之旅的最后一次探险

我最终来到了和田的沙漠,用备足的水粮,尝试最后一次的冒险。在沙漠里行走,难于登天。每迈一步,都会陷进沙里,双脚能感到流沙形成的瀑布往鞋缝里灌,把人牢牢往里吸。于是我脱掉鞋袜,拎在手上,光脚踩在沙里, 反而是一种干净的舒服。我已经走了一天,却不知离开了人间界,有多遥远。

▲巧克力冰激凌一号

▲巧克力冰激凌二号

▲巧克力冰激凌三号

日落前,找了一处平坦的地方,搭起帐篷。帐篷前方,连绵着此起彼伏的沙山,我就像一只乘着叶片的蚂蚁,漂在金色的海浪中。沙丘的顶部,被夕阳打上金边,那是通往光明的路;而帐篷前方几米处一倾而下的深谷,却已经是一片黑暗,我看不清下面有什么,莫名感到有些恐怖。

▲在沙漠深处扎下我的小帐篷

▲帐篷边就是深邃的沙谷,颇为吓人

地球上再没有哪里,能够像沙漠一样,用最简单的线条表达出无与伦比的恢宏。狂风卷起一缕沙,抛进空中,被斜阳一射,如瞬间燃尽的烟火。最后一抹光辉消失前,整个沙漠猛变幻成巨幅的抽象画,摧枯拉扯地震撼我。

▲日落之前,沙漠迷人至极的曲线与光泽

大美之后,只剩苍凉。塔克拉玛干的夜,来得迅速。气温骤降,我拍净双手,顾不得衣领和内裤里的沙子,钻进帐篷,仰面躺下,感受身下的沙子,仿佛有生命般,随身体蠕动。

▲这一晚,与孤独相伴

那是这辈子最恐怖的一次经历。深夜,不知过了几个小时,我突然被一阵声音惊醒,木乃伊般地不敢动弹,只是睁大眼睛,竖起了耳朵。耳畔,有一种隐约的奇怪声响。在这个狭小的空间里,像是细细的低语,我瞬间头皮发麻,起了一身的鸡皮疙瘩。刷,刷,刷……是指甲的声音。像是帐篷外面,有什么东西,在用尖细的指甲,一下下地刮着帐篷。极端的恐怖。

我开始脑补各种吓人的桥段,有帐篷前方黑色深谷里钻出的沙虫,有《藏地密码》里藏区吃人的猫妖。我被前所未有的恐惧笼罩,挣扎了很久,终于开口问了一句:谁?没有回答,还是刮着帐篷的声音。死就死吧!我一个猛子坐起来,拉开帐帘冲了出去。

夜空没有星光,那是真正的伸手不见五指的黑。两年的旅行间,我曾在很多地方扎过营,一个人睡在雪山上,一个人睡在密林里。但这是第一次,强烈的孤独感,像没过脖子的水,让人不能呼吸。

▲黎明前透过帐篷看到的微光,感觉活过来了

这一整宿都无法入睡,我开始与自己说话,缓解那个声音的恐怖感。直到天边亮起红霞,第一缕曙光照耀在脸上,才松下一口气。从未像今天这般向往日出,不为美景,只为重生般的安全感。

▲原来日出真的能给人生命的力量

人的心好大,可以上演无数的剧本。害怕时,演的是踌躇与不安;无畏时,演的是自由与自大。坐在帐篷前晒着太阳,清晨的风吹起肉眼难以察觉的沙粒,拍在帐篷上,我才明白昨晚那指甲刮帐篷的恐怖声响,原来只是沙子的游戏。

▲沙漠不过一场游戏,可人心已演过千万遍

故事到这里已经说完。荒漠之夜,极致的孤独里,像是花了一个晚上的时间,去数过自己的人生,数过一个又一个重要的人。两年的浪迹天涯该结束了。我重新背起包,走出了这片沙漠。风风火火地找了一家以往不舍得住的酒店,在淋蓬下冲洗着全身泥沙。沙子在水流中汇聚成黑色,慢慢消失不见,就像告别了自己的某个部分。辛苦了。生命怒放过,又何惧之有?

▲再见,新疆

你曾是我间隔年的最后一站,谢谢你满足了我关于旅行的终极想象。

川公网安备 51010602000262 -

川公网安备 51010602000262 -